GENRE

ジャンルから探す

BUSINESS

事業内容から探す

宇宙機器

人工衛星 ロケット 地上設備 部品・コンポーネント ソフトウェア利用サービス

リモセン 測位 通信・放送line

その他 ALLビジネス事例

-

令和4年度 課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト

水道管路の漏水リスク評価手法及び漏水調査支援ツールの実証

国内全体の約17%に当たる約130,000kmの管路が法定耐久年数を超えており、効率的に管路の点検、維持・修繕を実施することが求められている。そこで、天地人は豊田市上下水道局水道維持課と連携し、衛星データ等を活用した水道管路の漏水リスク評価手法を構築するとともに、漏水調査支援ツールの開発・実証を行う。

-

令和4年度 課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト

カーボンニュートラルを目指す自治体と民間企業とのマッチングに向けたブルーカーボンのポテンシャル評価事業実証

熊本県上天草市では2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、沿岸の藻類を活用したブルーカーボンの活用を検討している。そこで、衛星データを活用してブルーカーボン蓄積量とポテンシャルを評価することで、自治体、地域関係者、大手民間企業が連携してカーボンニュートラルを目指す新たな事業モデルの実証を行う。

-

令和4年度 課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト

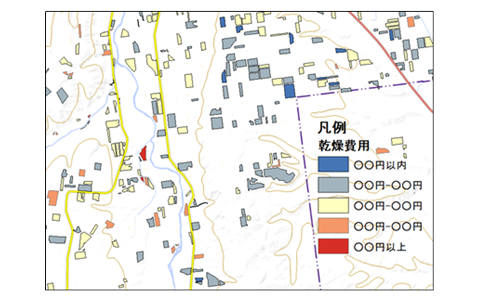

光学衛星と合成開口レーダを組み合わせた乾燥費用削減情報の提供プロジェクト

農業分野で利用がなされている光学衛星の曇天時での利用不可状況を合成開口レーダを組み合わせて解決を図る。さらに従来得ることのできなかった農作物の乾燥費用情報を可視化することで、農業者、農業団体の生産費削減に資する情報を提供し、Tellusを通じて利用する衛星データの利用拡大及び衛星データ利用顧客の新たな獲得を目指す。

-

令和4年度 課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト

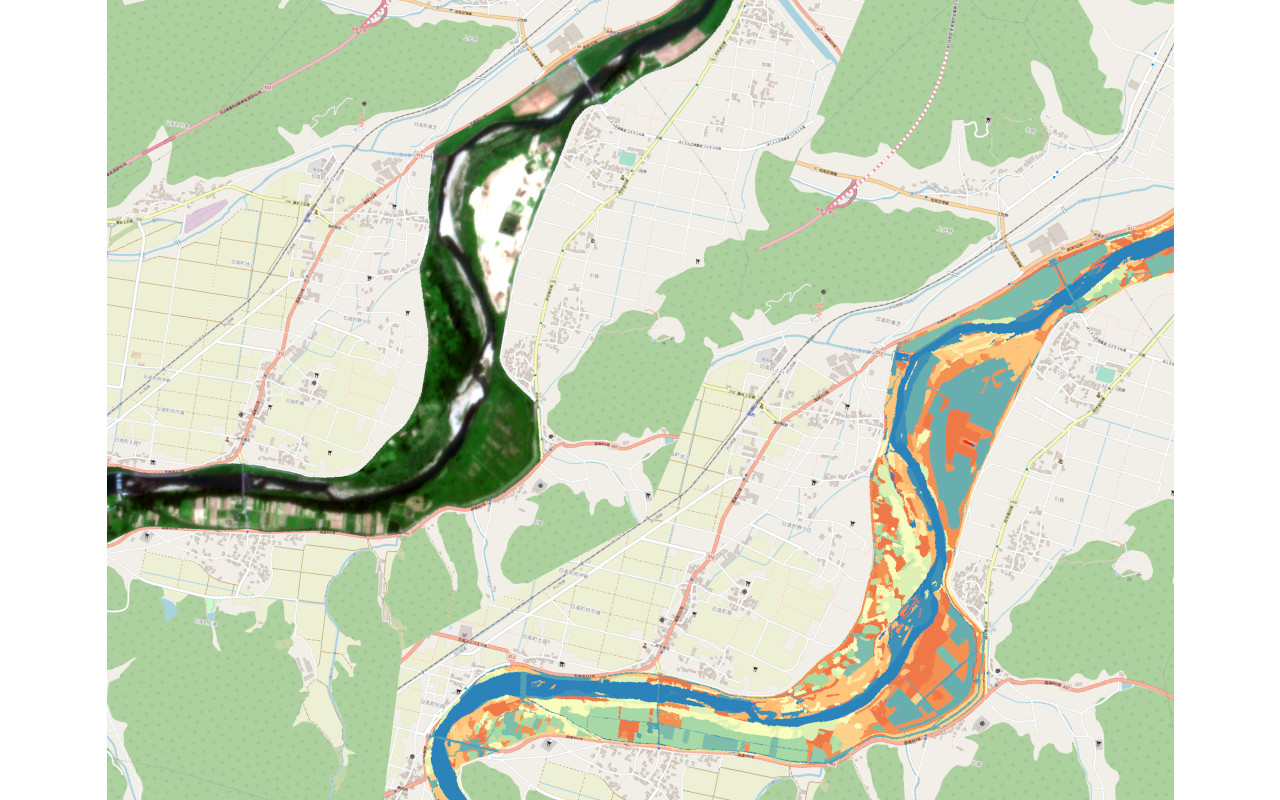

光学衛星データを活用した河道内地被分類(植生、土砂)の推定

日本工営、リバーフロント研究所、スカパーJSATとの共同プロジェクト。国が「河川水辺の国勢調査」を実施し、河川環境の把握及び維持管理に活用するために作成している河川環境基図(植生や砂州等の地形情報図)に対し、光学衛星データの活用、AIによる機械学習により、河川環境基図の作成を効率化することで、河川管理の高度化を可能にする。

-

令和3年度 課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト

AI画像解析による乱気流検出システム

国内の大型旅客機の事故の半数以上が乱気流によるものとされており、航空機の安全運航のためには精度の高い乱気流予測が必要とされている。本実証プロジェクトでは、エアライン事業者に対し、精度の高い乱気流予測値を提供するサービス開発を目的とし、2019年度の本モデル実証にて開発したシステムを基に、更なるモデルの改善と、実業務に即した可視化を目指した実証。また、ユースケースに適した予測モデルの構築を目指す。

-

令和3年度 課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト

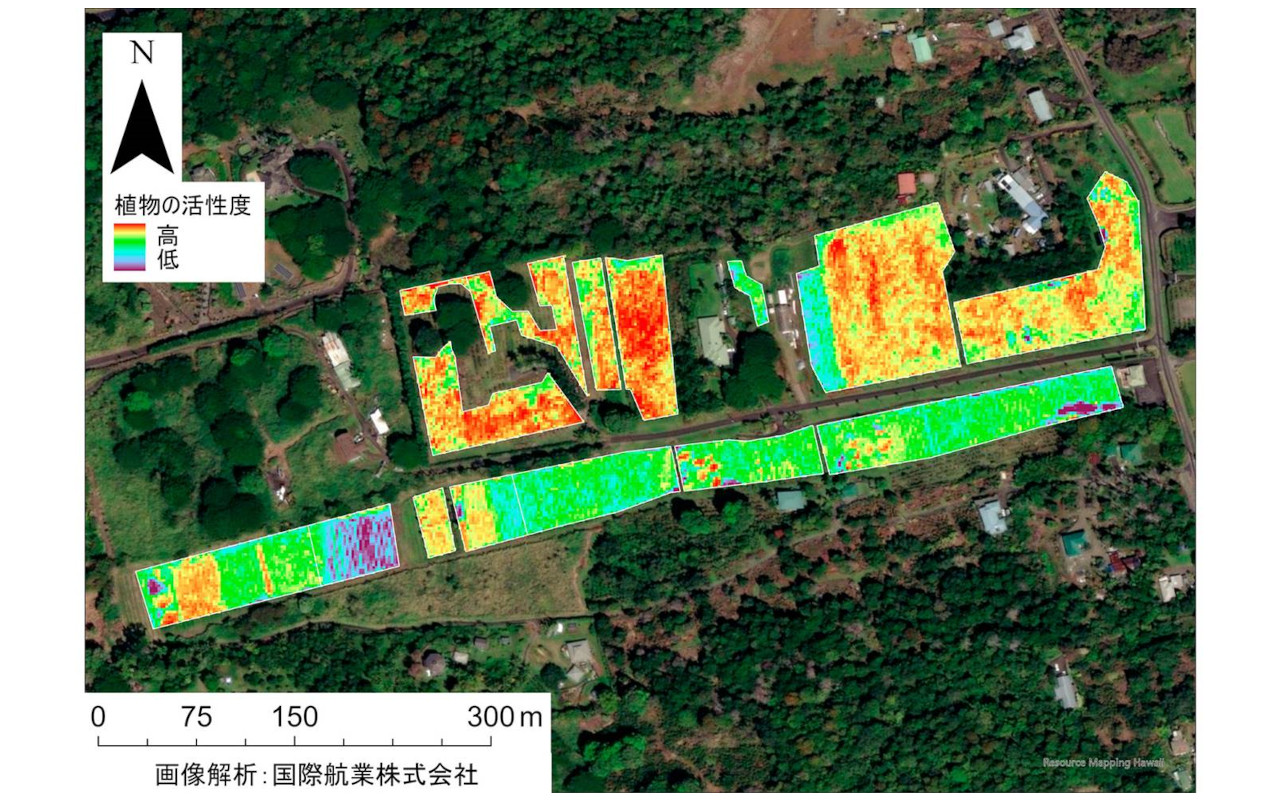

衛星画像によるコーヒー農園の営農支援と気候変動緩和ポテンシャルの評価

気候変動や感染症の世界的な流行が起こる中、遠隔からの生産地のモニタリングニーズは高まっている。シェードツリーの存在により、コーヒー栽培は生物多様性保全や炭素固定等、気候変動緩和に貢献することが期待できるが、その効果は客観的に評価されていない。本実証では衛星画像を用いて、生産量や病虫害を検出する生育診断指標の開発、及び気候変動緩和への貢献度を定量的に評価することで、気候変動のリスク管理および持続可能な調達の実現を目指す。

-

令和3年度 課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト

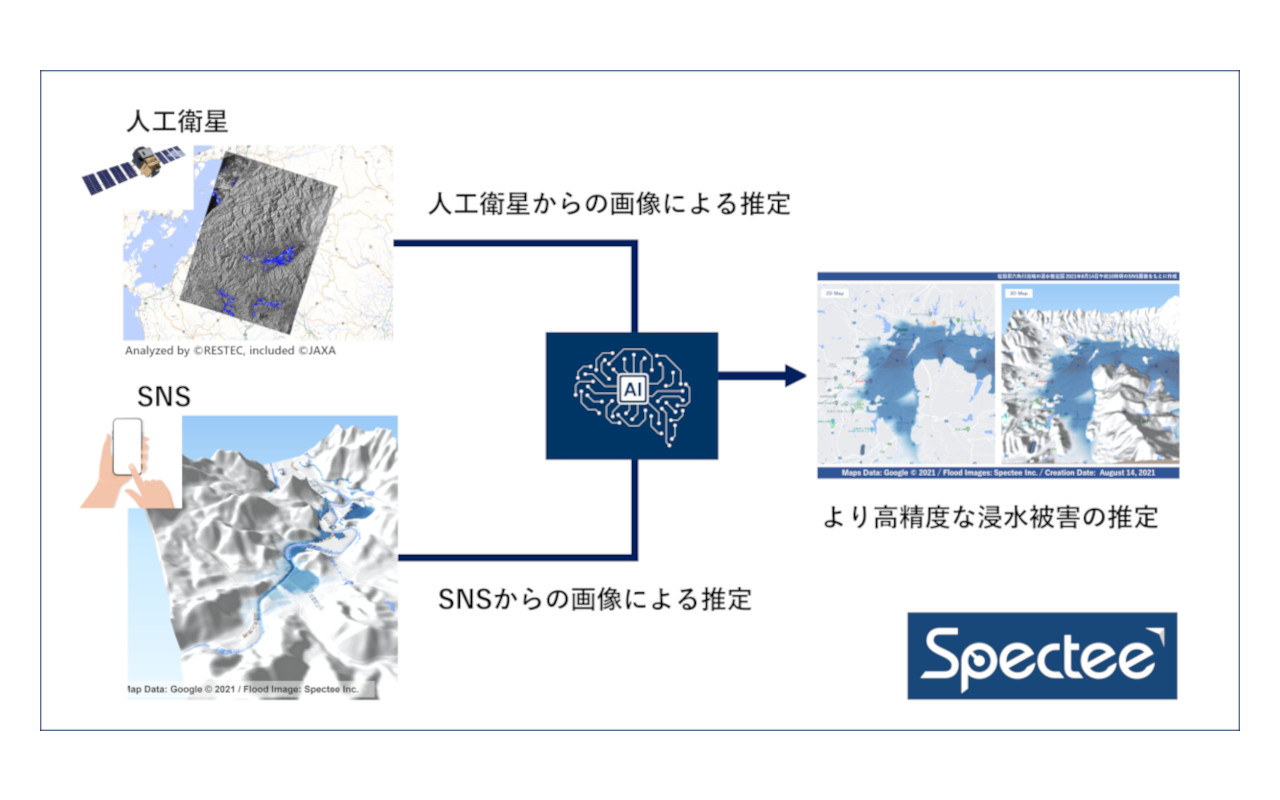

衛星画像とSNS画像を活用した「24時間365日働く」災害監視システムの開発実証

リモート・センシング技術センターとの共同プロジェクト。水害及び雪害において、衛星画像を活用した「宇宙からの目」とSNSの画像を活用した「地上からの目」を組み合わせて解析することで、各々の弱点を補い、「24時間365日働く」災害監視の目を開発することを目的とした実証。

-

令和2年度 課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト

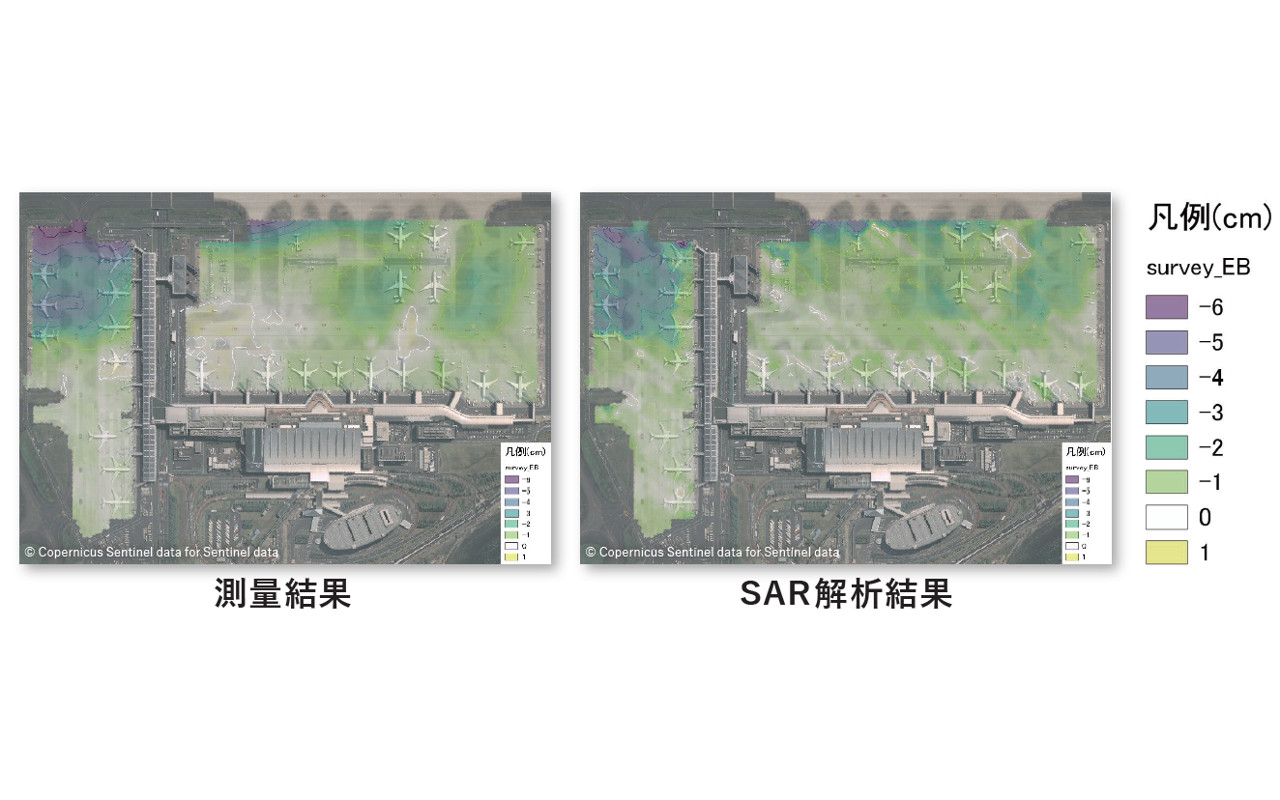

衛星SARデータを活用した高精度空港モニタリングシステムの実証

SAR画像を用いた干渉SAR時系列解析は、観測対象の変位観測が可能であり、インフラ施設の維持管理への活用に向け実証試験が行われてきたが、観測対象のレーダ波反射特性や解析基準点の誤差等による解析精度低下が社会実装上の課題である。本プロジェクトは、従来解析手法の改良や反射特性を改善するリフレクタを活用し、高精度且つ安定的な衛星を用いた変動量解析システムを構築することにより、社会実装を図るものである。

-

令和2年度 課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト

パーム油生産における森林減少ゼロ支援サービスの実証

保護価値の高い森林や生物多様性に配慮して生産されるコモデティの需要が世界的に高まる一方で、農園拡大を伴わない収量増加は難しく、小規模農家による開発リスクは高いままである。そこで、衛星画像により農園周辺の高保護価値地域での森林減少・劣化のモニタリングシステムを開発するとともに、衛星画像およびドローンを使用し小規模農家を含む農園の営農支援を行うことで、持続可能な生産の包括的支援を目指す。

-

令和2年度 課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト

施設園芸へ横展開を目的とした天地人コンパス機能拡張と栽培実証

明治大学農学部、施設園芸ソリューションの最大手である誠和、天地人が連携し、2019年度成果「天地人コンパス」を二つの観点(露地→施設園芸、果樹→野菜)で横展開し、波及効果を行うプロジェクト。誠和の既存システムである栽培支援クラウドサービスへ天地人コンパスを接続し、衛星による各種情報を提供することで、ユーザへの価値提供を行うとともに、農業資材の適切な時期での利用を提案する。

-

第5回 宇宙開発利用大賞 「内閣総理大臣賞」

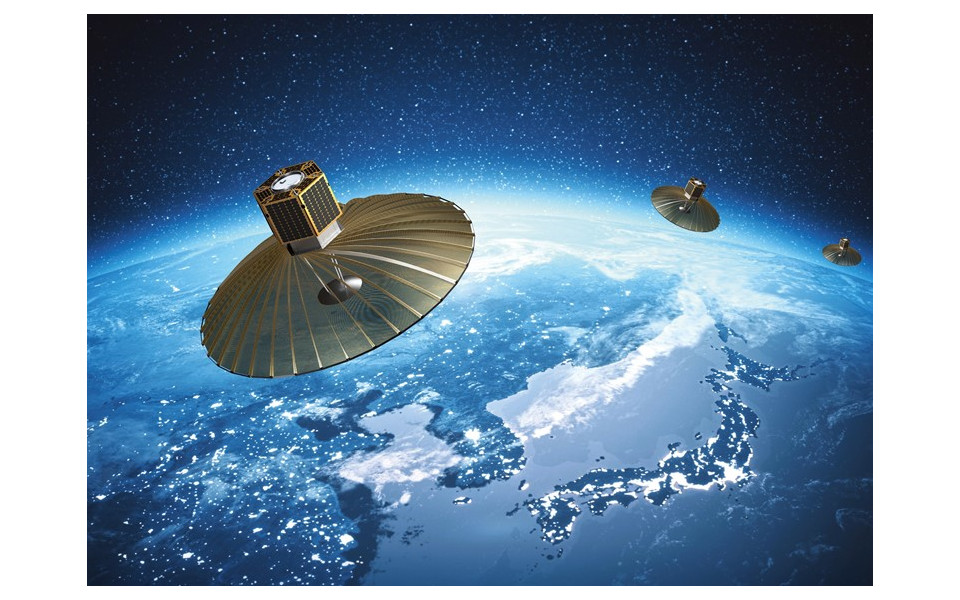

小型SAR衛星コンステレーションによる準リアルタイムデータ提供

QPS研究所は九州に宇宙産業を根差すことを目指して2005年に福岡に創業し、九州大学の20年以上の小型人工衛星開発の技術をベースに、名教授陣と若手技術者、実業家、そして北部九州を中心とした全国25社以上のパートナー企業と一緒になって宇宙技術開発を行っている。今後、100kg級小型SAR衛星を36機打ち上げ、2025年以降には世界中のほぼどこでも約10分ごとに観測する「準リアルタイムデータ提供サービス」を展開する。

-

第5回 宇宙開発利用大賞 「総務大臣賞」

宇宙アバターの技術活用に向けた宇宙-地上間のアバター技術実証

アバター技術(遠隔存在技術)を中心とする最先端技術を用いた新たな宇宙開発・利用関連事業の創出を目指す。宇宙関連事業への参入を目指す企業・団体約35社と共に「AVATAR Xプログラム」を開始し、そのAVATAR Xの集大成として、2020年11月に世界初となる宇宙アバターの技術実証を実施した。本実証では、一般の方が街中から国際宇宙ステーション(ISS)日本実験棟「きぼう」に設置された宇宙アバター「space avatar」にインターネットで接続し、リアルタイムで直接動かし「きぼう」船内から宇宙や地球を眺めることを可能とした。

-

第5回 宇宙開発利用大賞 「外務大臣賞」

国連宇宙空間平和利用委員会法律小委員会議長としての活動

2021年に行われた国連宇宙空間平和利用委員会(COPUOS)法律小委員会において、日本人として初めて議長を務め、①宇宙資源の探査・開発・利用、②宇宙法に関する能力開発、③デブリ問題、④宇宙交通管理、⑤小型衛星活動への国際法の適用などの論点を取りまとめ、本小委員会を成功に導いた。本件は、宇宙空間における法の支配の実現に資する実効的なルール作りに対する日本の人的貢献の一環として、日本政府のみならず諸外国から高く評価された。

-

第5回 宇宙開発利用大賞 「文部科学大臣賞」

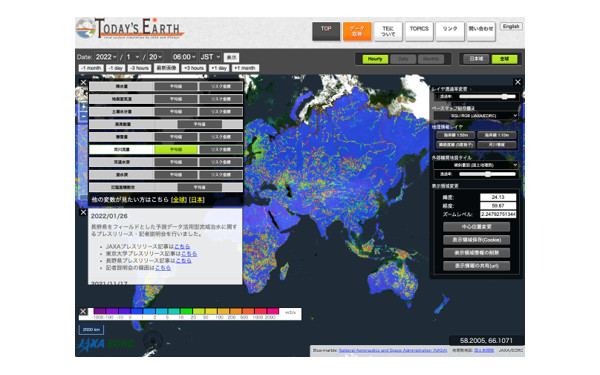

衛星・陸域水循環融合システムTodayʼs Earthの開発

JAXAの衛星データ・解析技術と東大のシミュレーション技術を融合し、陸上の水循環を即時に推定するシミュレーションシステム「Todayʼs Earth」を開発・運用。防災にも利用可能な精度での洪水予測を可能にした。Todayʼs Earthは現在、政府による災害発生場所の事前推定で活用されているほか、気候変動下における世界の水災害の被害低減や水資源利用への貢献が期待されている。

-

第5回 宇宙開発利用大賞 「農林水産大臣賞」

衛星データを活用した「宇宙ビッグデータ米 宇宙(そら)と美水(みず)」の開発

農業現場では地球温暖化による予期せぬ高温障害の発生や、生産者減少に伴う労働力の不足が課題となっており、農家の勘だけに頼らない米の生産技術の確立や、労力削減につながるソリューションが求められている。そこで宇宙ビッグデータを活用し、栽培場所と栽培品種の最適なマッチングと、衛星データとIoT水門を連携させた自動水温管理による米の生産に成功した。またその米をブランド化し広く販売した。

-

第5回 宇宙開発利用大賞 「環境大臣賞」

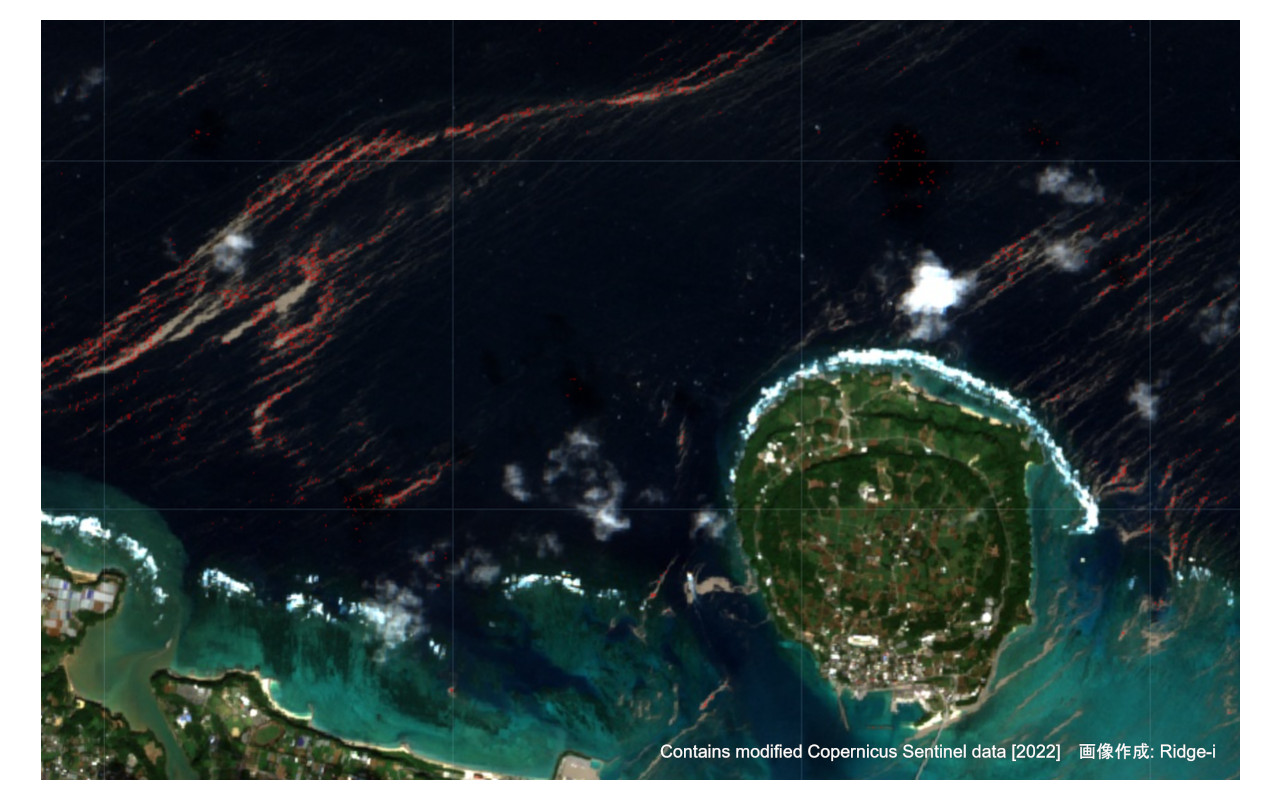

SDGs課題と環境変化を衛星で発見「GRASP EARTH」

専門家に依存しない衛星解析AIプラットフォーム「GRASP EARTH」では、光学やSARなど様々な衛星画像を「全地球対象」かつ「複数の撮影時間」で自動的に取得し、広域を時系列で比較して変化を発見できる。WEB上の簡単なUIで、衛星解析の知識が無いユーザーでも使用でき、公開後1000名超が利用している。活用事例として、軽石の漂着分布を日本近海からAIが発見する「軽石ビューアー」や森林伐採などSDGs課題解決に向けたアプリケーションを提供している。

-

第5回 宇宙開発利用大賞 「宇宙航空研究開発機構理事長賞」

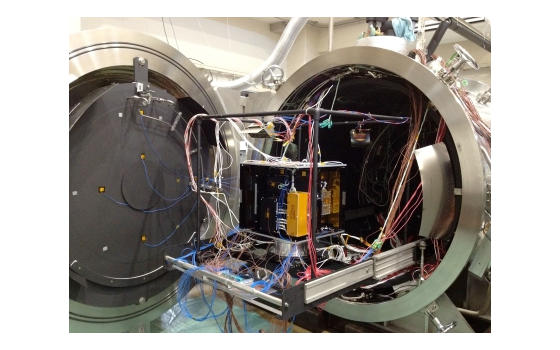

超小型衛星の環境試験を通じた宇宙新規参入の支援と人材育成

超小型衛星を開発しようとする国内外の大学、企業を対象として、ワンストップで環境試験を実施できる体制を構築。2010年の開設以来、国外23件を含む380件の超小型衛星の環境試験を実施してきた。それらの試験で得た知見を元に国際規格を成立させ、超小型衛星に適した環境試験方法を確立した。また、超小型衛星試験の研究開発や環境試験研修の実施などを通じて、超小型衛星開発・試験を担う人材育成を実施してきた。

-

ビジネス事例

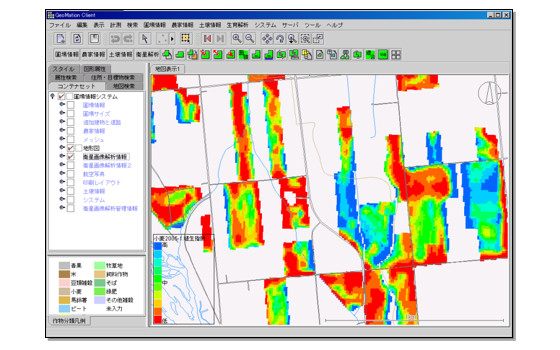

GeoMation Farm

農地の情報を視覚的に管理する圃場・土壌情報管理システムを核として、農業現場における情報の活用を支援する様々なアプリケーションを提供。

このうち衛星画像利用解析システムでは、特定の作物の圃場を抽出して衛星画像を解析することで、作物の生育の良し悪しを推定する。

衛星データの活用により、圃場全体の作物の生育状態を偏りなく確認できる。これにより、乾燥が進んだ圃場を効率よく収穫することができ、収穫後の乾燥コストの削減につながった。