第49回

衛星データの目利きが揃った研究室発スタートアップ

New Space Intelligence「衛星データの仲卸業者」を目指す

株式会社New Space Intelligence 長井裕美子/

山口大学 応用衛星リモートセンシング研究センター 長井正彦

日本の山口大学とタイのAsian Institute of Technology(AIT/アジア工科大学院)のメンバーによって設立されたスタートアップ企業、株式会社New Space Intelligence(株式会社NSI)は衛星リモートセンシングと画像処理、人工知能における専門知識と高度な技術を活かして、地球上のさまざまな事象を、包括的かつ高速で、効率よく調査する「衛星データの仲卸業者」を目指しています。誰もが衛星データを活用できる未来の実現を目指す同社の研究室発スタートアップならではの強みと、事業の方向性について長井裕美子 代表取締役CEOと山口大学 大学研究推進機構 応用衛星リモートセンシング研究センター長の長井正彦教授にうかがいました。

――「衛星データパイプライン™」と、「誰もが衛星データを活用できる未来」とはどのようなコンセプトでしょうか?

長井CEO:私たちは、お客様の意思決定に資するような衛星データと情報をお渡しすることを目指す研究室発のスタートアップ企業です。他にもたくさん衛星データ解析企業がある中で、私たちは衛星データの「目利き」ができるという特徴があります。魚の卸業者さんがお魚の目利きができて良いお魚を仕入れられるように、私たちはお客様の目的やコスト、頻度に対して、最適な衛星データを選択できる、いわば仲卸しができるのです。

長井先生はJAXAの要請に基づく国際災害チャータのプロジェクトマネージャとして災害時の緊急観測の経験が豊富なため、長井研究室にいた設立時のメンバーはさまざまな種類の衛星データを解析してきたノウハウがあります。メジャーな衛星データ以外にも使いやすい衛星データはたくさんあります。私たちはさまざまな衛星データを扱ってきたからこそ最適な衛星データの目利きができます。さらに、衛星データは前処理をしない限り解析ができないため、複数の衛星データを同じ指標で見るような「キャリブレーション(*1)」と呼ばれる技術にも精通しています。また、複数の衛星データをあたかも1つのデータソースであるかのように加工する処理も行います。

長井裕美子代表取締役CEO

長井教授:衛星というのは、種類ごとに搭載しているセンサーが異なります。センサーが異なると同じタイミングで同じ場所を撮っても見え方が全部変わってしまうんですね。携帯電話で同じものを撮影したとしても、世代の異なるiPhoneとAndroidではちょっと明るく写っていたり緑色が強くでたりと、かなり違いがありますよね。同じように異なる衛星で同じ森林を撮ったとしても、NDVIで調べる森林の活性度などが全く違って見えてしまいます。これを波長ごとに調整して、どの衛星でも同じように見えるようにします。単に見た目を合わせるのではなく、スペクトルごとに合わせこみ、同じ衛星で観測したデータのように扱えるようにする。これがハーモナイゼーションの技術です。商用サービスとしては、日本国内では初めてです。

長井正彦教授

長井CEO:さらにARD(*2)を作成するといったデータの前処理も非常に得意としています。衛星データの利用者だけではなく、衛星の開発・運用をしている事業者に対しても、自社の衛星データをARDに較正するサービスができます。衛星データに関する川上から川下まで使っていただけるような技術を持っています。これは魚の卸業者でいえば、料理屋さん向けに綺麗に下処理をするようなことですね。

目利きと下処理ができるわけですから、自分の料理屋さんを運営することも可能です。私たちは目利きしてきちんと下処理したデータを用いて自分自身でもデータ解析を行います。衛星データの選択から統合、解析、提供までをパイプラインサービスとして提供しているのです。

将来的に衛星画像とは「本当に信頼できるものなのか?」と言われる日が必ず来ると思います。私たちは衛星画像をデータとして扱うことによって、目利きの段階でも、前処理でも解析方法でも信頼できる情報サービスとして提供できるという大きな特徴があります。衛星データ利用を一大産業にしたいという非常に熱い思いがあり、「衛星データの仲卸業者」を目指しています。

――衛星データを大きな産業にするにあたってのハードルは?

長井CEO:これまでのリモートセンシングは、宇宙機関から「さあどうぞ」という形で、衛星開発ありきで衛星データが与えられていた時代だったと思います。今は、民間の小型衛星がたくさん利用できるようになり、ようやく衛星データを選択できる時代になりました。以前から長井先生は「絶対に複数の衛星データを一緒に使えるような技術やサービスが必要になる時代が来る」と言っていたんです。

「目利き」の力で獲得した評価(*3)

長井教授:2024年1月1日に発生した能登半島地震では、JAXAのALOS-2が発災直後に被災地の観測をすることができました。けれども、災害は衛星の軌道や通過タイミングなどの衛星の都合で発生するわけではありませんし、衛星データが必要なときに必ず観測できるとは限りません。今はたくさんの衛星が打ち上げられてきているので、例えば、JAXAの衛星で観測できなければ、海外の衛星ならどうか、あるいは民間の衛星なら撮れるのかということも選択肢として考えられるようになりました。このような選択肢の広がりは、ユーザーにとって非常に重要なことです。もし観測対象が洪水ならば、どんな衛星を利用すれば良いのか、地震ならばどうすればよいか、様々な条件を考慮して最適な衛星を選ぶことが大事です。これまでは、衛星を選択する余地はなかったのです。例えば魚の卸売業者が、お寿司屋さんに「マグロのお寿司を作りたい」と言われた際、「今は手元にないのでお渡しできないです。」ではすまないと思います。ある漁港がダメだったら、品質を下げずに、他をあたって探し出さなくてはいけないですよね。株式会社NSIも同じように、それを衛星データサービスとして提供するのです。

これまでの研究成果や災害対応を通して、全ての衛星の軌道や目的に応じた最適な衛星データが分かっています。利用者が「いつ、どんな目的で、こんな情報が欲しいんです」と言われれば、最適なデータを選択し、解析して提供することができます。しがらみのない立場で適した衛星を選択し、無償の衛星データも積極的に利用し、衛星もどんどん打ち上げられて、センサーの性能も日々進歩していますので、利用者の立場にたって、より良い衛星データが利用できる環境を作って行きたいと思っています。私たちは、長年の経験からとことんユーザーの利便性に合わせてデータを提供します。

――これまでどんな事例を手掛けられていますか?

長井教授:現在は海外の宇宙機関から非常に注目をいただいています。例えば東南アジアの宇宙機関も、地球観測衛星を保有するようになりました。一方で、1基の衛星だけでは対象物を観測するには不十分ですから、海外の有償衛星データを購入するということになります。そこで、私たちのキャリブレーションやハーモナイゼーション技術を利用すれば、保有する衛星と海外の複数の異なる衛星のデータをあたかも1つのコンステレーションのように利用することができます。途上国の宇宙機関から見れば、自分たちの作った衛星をちゃんと実用に使うことができ、足りない部分は海外の衛星で補うことができるので、効果的な宇宙開発が進みます。

長井CEO:インドネシアの場合、アメリカと同じ程度の東西幅に19,000もの島があって、しかもそのうち15,000島は無人島なんです。その島々は、沿岸侵食や森林破壊、開発に伴う違法砂採掘等、多くの問題を抱えています。

これまでの衛星データサービスでは、例えば沿岸侵食といった1つの目的に対して1つの衛星を使うシステムを作るというのがスタンダードでした。この手法で15,000島をいったいどうやって監視するんだということになりますよね。そこで私たちは複数の監視対象に対して、複数の衛星を使って網羅的に監視するシステムとして国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「中小企業イノベーション創出推進事業費補助金(SBIR)」の枠組みなども使いながら衛星データパイプライン™を用いたモニタリング技術を開発しました。

複数の衛星を利用するにあたって、天候や監視対象を考慮して、ある場所にどのタイミングでどの衛星が飛んでくるかという情報を把握できる「バーチャル衛星コンステレーション」も開発しています。さらに、キャリブレーションやハーモナイゼーション技術によるデータ統合技術を実装し、複数の衛星データを使う環境を整備しなければ、複数の事象を網羅的に広範囲に監視することはできないのです。

また、宇宙からの監視カメラというコンセプトで、鉄道インフラの監視事例もあります。鉄道の事業者は自社の路線や施設をしっかり見たいわけですが、関心のあるところ全てに地上の監視カメラ設置するのも難しい。そこで宇宙から彼らが監視したいポイントを監視カメラのように常に見て、地表面の変化をモニタリングしています。実は、実証実験をしているときにちょうど対象のポイントで豪雨災害が起きてしまいました。その際、監視ポイントの中には変化があったポイントもあれば変化のないポイントもありました。私達は常にモニタリングを行っているので、「変化が何もなかった」という情報提供も非常に役に立ったと言われました。

平常時から常に監視しているわけですから、例えば、沿線の田んぼに水を張る時期に地面の変化があったとしても、ちょうど水を張る時期だから大丈夫、という判断ができます。これがもしも全く関係ないときに浸水のアラートが出たとすれば、それはもう絶対確認に行かなくてはならないですよね。そうした、お客様の判断基準に資するような情報をお渡しして使っていただいています。私たちのプラットフォームを使っていただくこともできますし、先方のプラットフォームがあればAPI連携することも可能な形になっています。メールでお知らせして、アラートが出たところを見てもらうというようにも使っていただけます。

この宇宙からの監視カメラは、不法投棄の監視として広島県に本採用いただきました。これまで地上で人がパトロールをしていたものを、無償の衛星データを使って監視をしています。不法投棄というのは、一度投棄されると何度もそこに捨てられるそうです。ですから、いかに早く不法投棄を発見するかということが非常に大事だといわれています。なおかつ、人目につく街中やトラックが行けないところには不法投棄はされないため、ある程度は監視対象も絞ることができます。そこを常に宇宙から監視することで、不法投棄された可能性があるというアラートが出たから確認にいくといった意思決定のサポートシステムとして使っていただいています。

長井教授:例えば、災害の場合、1ヶ月後に被災状況のデータが出てきても役に立たないので、どれだけ衛星データ観測にコストかかっても利用するのですが、森林監視ならば今日観測できなければ、次の週に観測する、でも問題ないわけですね。不法投棄の場合は、無償のデータの観測頻度でサービスを構築していますが、もっと頻度を上げたいならば有償データ購入してシステムに組み込むこともできます。ユーザー側の予算やニーズに合わせて、柔軟に対応できるというわけです。

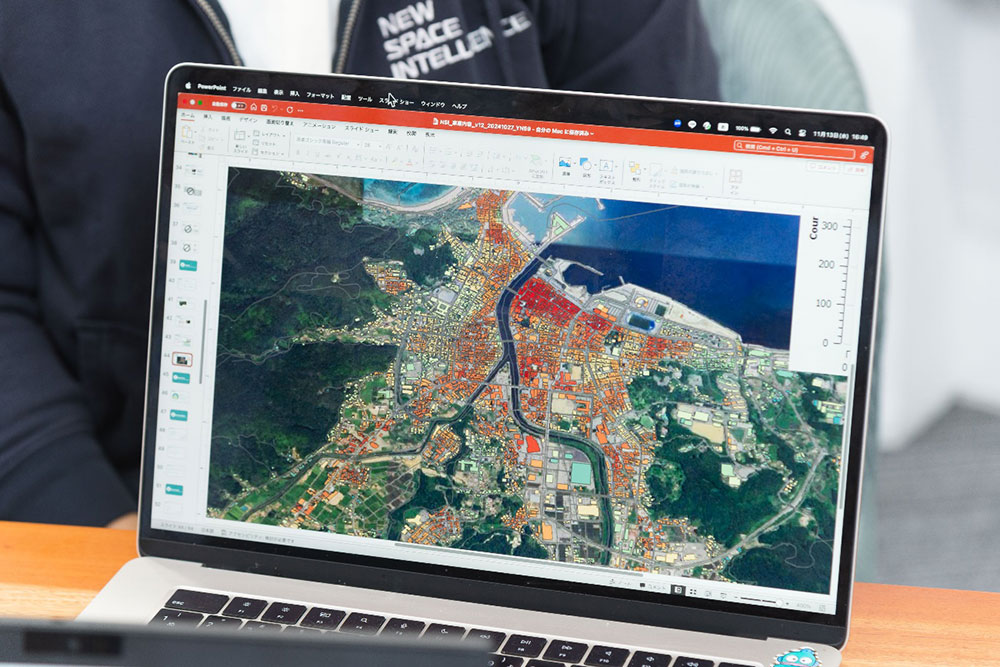

長井CEO:能登半島の事例では、 SARのコヒーレンス解析(*4)を行い、家屋の倒壊レベルと関連が高いと想定される高さ方向の変化の大きさを抽出し、家屋のフットプリントに合わせ込んで建物1棟1棟の被災情報をつくり、防災科研に提供しました。倒壊家屋判定に衛星データを使ったスクリーニングができないかということで、一緒に検証を始めようとしているところです。SARの干渉解析は、従来は膨大なコストがかかっていました。私たちは無償のソフトウェアを自分たちでカスタマイズをして使っており、従来の3分の1以下のコストで提供できます。SARの 干渉解析の価格破壊を起こしたいぐらいの気持ちを持っています。今、すごく引き合いがあるところです。

*4:電磁波の2つの波動の間で干渉現象が見られる場合において、2つの波動間の干渉性の度合いを示す値を用いた解析

建物倒壊の被害を1棟1棟解析した能登半島地震の事例

――起業されるにあたって、衛星データ利用に「機が熟してきた」と思われたきっかけがあったのでしょうか?

長井CEO:コロナの時期に創業メンバー5人は、山口大学でプロジェクト付きの研究をしていました。「せっかくこんな技術と、同じ志を持てる人たちが集まっているのに、プロジェクトが終わったらバラバラになってしまうのはもったいない」と感じており、こういった技術のニーズは必ずあるから仲卸業者としてやっていこうということになって、2021年の11月に 起業しました。

現在株式会社NSIは日本人が8人、外国人13人のメンバーで構成されていますが、創業時のメンバーは、私の他は全員日本で働く外国人研究者でした。現在は、宇部市に住んでいる8人のほかは東京や島根、アメリカ、タイ、フィリピンと職場も多彩です。衛星データを扱う仕事はグローバルに、どこにいてもできると思っていますね。

地元での雇用も積極的に進めていて、山口県の産業労働部が主催する「ママドラフト会議®」という女性と企業のマッチングイベントで出会った女性をパートで採用したりもしています。その中で、本当に優秀な人材に出会うこともあり、今では社員となり、経産省のSBIRプロジェクトのプロジェクトマネージャとして活躍している人もいます。

当社は、本当に年齢も文化も幅広く、女性社員も多いです。リモートワークの良いところを活用して働きやすい環境を作ることも進めています。お父さんも子供の授業参観に出席したり、具合が悪いお子さんの面倒を見たりすることもできる職場です。

経産省 SBIR事業の中核を担う株式会社NSIの田口菜摘さん(左)、長井CEO(中央)と長井教授(右)

――模拡大やビジネスの方向性はどのようなものでしょうか?

長井CEO:IPOを目指しています。今は補助金や助成金をいただきながら様々な基盤技術の開発を進めていて、これをベースにしたアプリケーション開発も進んでいます。自社でエクイティを取りながらやっていくという方向で進めています。プレシードラウンドからシリーズAの活動に進んだところですね。

経産省のSBIRにも採択され、これまでならば自力で資金を調達して始めなくてはいけなかったものが、「こういうことができれば必ず社会のためになる」と私たちが思ってサービスが作れる環境が整い、私たちの技術を活かすことができる制度に選定していただいて、とても嬉しいです。社員も増え、地域の方々、出資者の皆様、関連企業や政府関係者の皆様など、仲間が増えてきたなと思っています。これからも、皆に愛され、頼りにされる会社として、サービスを提供していきたいと思います。

取材協力

株式会社New Space Intelligence

代表取締役CEO 長井裕美子

山口大学 大学研究推進機構

応用衛星リモートセンシング研究センター長/教授 長井正彦